Estreia esta semana nos cinemas em Nova Friburgo Justiça Artificial. Sob a direção de Timur Bekmambetov, o filme eleva o subgênero Screenlife a um novo patamar de relevância social, transformando a interface digital em um campo de batalha ético. A direção é frenética e inovadora, utilizando a sobreposição de janelas, fluxos de dados e notificações para simular a sobrecarga de informações da era da IA criando uma atmosfera de paranoia constante que mantém o espectador em estado de alerta. O roteiro é inteligente ao construir uma trama onde o progresso tecnológico é o cavalo de Troia para uma distopia jurídica, focando na premissa de que a busca pela imparcialidade algorítmica pode, ironicamente, remover a humanidade necessária para a verdadeira justiça. O filme se passa em um futuro próximo onde crimes capitais são julgados por uma inteligência artificial implacável. O detetive interpretado por Chris Pratt se vê acusado de um assassinato que não cometeu. O enredo foca em sua fuga desesperada enquanto é caçado por um sistema que não aceita erros e tem sua sentença já programada. Rebecca Ferguson interpreta uma figura autoritária do sistema (ou a própria interface da IA), que personifica a frieza do julgamento algorítmico. Noah Fearnley atua como uma peça-chave na rede de intrigas que revela como o sistema pode ser manipulado por quem detém o código. A trama utiliza o estilo visual dinâmico de Bekmambetov para mostrar a vigilância totalitária em tempo real. No fim, o filme questiona se a “misericórdia” (título original) pode ser programada ou se é um traço exclusivamente humano. É um espetáculo visual audacioso, mas com roteiro raso. Existem buracos lógicos e a mensagem política é confusa, fazendo parecer que denuncia a vigilância para depois abraçá-la como solução. O filme é um thriller pipoca eficiente que se sustenta mais pelo ritmo frenético e pela curiosidade tecnológica do que pela coerência narrativa. Ainda assim, vale o ingresso e a indicação etária é para maiores de 14 anos.

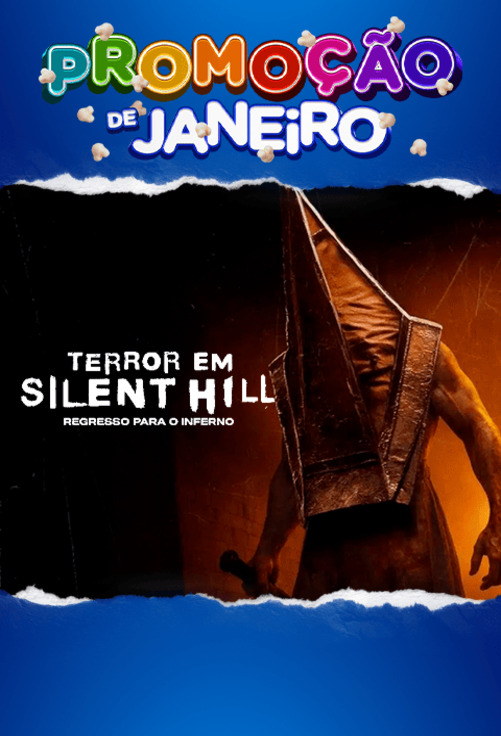

Outra estreia desta semana em Nova Friburgo é Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno. O filme marca uma tentativa ambiciosa de revitalizar a franquia no cinema, buscando um equilíbrio delicado entre a fidelidade estética aos jogos e a necessidade de atualizar a narrativa para o público contemporâneo. O enredo, que adapta livremente o icônico Silent Hill 2, foca na jornada psicológica de James Sunderland, transformando o horror sobrenatural em uma manifestação visceral de culpa e repressão, o que aproxima o filme da raiz psicológica que tornou a série famosa. A direção de Christophe Gans, que retorna à franquia, demonstra um domínio visual impressionante, utilizando efeitos práticos e uma cinematografia carregada de neblina e ferrugem para emular a atmosfera opressiva e onírica dos games, evitando o excesso de sustos fáceis em favor de um desconforto persistente. Apesar da qualidade técnica superior e do design de som imersivo, a obra enfrenta problemas quanto ao ritmo do enredo, que por vezes simplifica os dilemas morais do protagonista para tornar a narrativa mais palatável ao grande público, sacrificando parte da ambiguidade filosófica dos games. Gans prioriza efeitos práticos e uma narrativa mais íntima, o que é sempre muito bom, mas transição do horror subjetivo para o cinema ainda sofre com diálogos que explicam demais o que deveria ser apenas sentido. O elenco prioriza a introspecção, com Jeremy Irvine entregando um James Sunderland marcado por um desespero contido e uma exaustão emocional que humaniza o horror. Hannah Emily Anderson brilha na dualidade entre Mary e Maria, utilizando sutilezas de postura e olhar para diferenciar a vulnerabilidade da sedução enigmática. Embora o elenco de apoio ajude a construir a atmosfera de pesadelo, a força da obra reside na química entre os protagonistas, que sustenta o núcleo dramático em meio ao caos visual. As atuações fogem dos clichês do gênero, focando mais no trauma psicológico do que em reações físicas exageradas. No entanto, os atores por vezes enfrentam diálogos que limitam uma exploração mais profunda de suas camadas. No contexto da franquia, o filme se posiciona como o capítulo mais maduro e visualmente fiel até agora, conseguindo traduzir o trauma geracional e a punição psicológica em uma experiência visceral. A mensagem sobre o peso das verdades não ditas e a inevitabilidade de enfrentar o próprio inferno pessoal é entregue com força, consolidando o longa como uma ponte sólida entre o legado dos jogos e o cinema de horror moderno. Vale o ingresso e a indicação etária é para maiores de 16 anos.

Mais uma estreia desta semana nos cinemas é Monarcas: O Conto das Borboletas. Essa animação utiliza a grandiosidade da migração anual das borboletas monarcas como uma metáfora sensível para a superação de limitações físicas e emocionais. O enredo, focado em Patrick, uma borboleta com uma asa menor que não consegue voar de forma convencional, acerta ao subverter o tropo do “escolhido” em favor de uma narrativa sobre colaboração, criatividade e resiliência coletiva. A direção de Sophie Roy mantém um ritmo ágil, equilibrando momentos de perigo genuíno com o humor leve necessário para o público infantil, sem nunca perder de vista a urgência ecológica implícita na jornada dos personagens. Visualmente, a produção entrega uma paleta de cores deslumbrante que captura a diversidade das paisagens norte-americanas, desde as florestas temperadas até os santuários no México, com uma atenção especial à renderização das asas e aos efeitos de luz que simulam a fragilidade e, ao mesmo tempo, a força desses insetos. Embora a qualidade da animação possa não atingir o hiper-realismo de grandes blockbusters, compensa com um design de personagens expressivo e cenários que evocam um senso de maravilha constante. A mensagem central sobre aceitar as próprias diferenças e encontrar força na comunidade é transmitida de forma orgânica, evitando o didatismo excessivo e focando na empatia. Em última análise, o filme funciona tanto como uma aventura vibrante quanto como um lembrete poético sobre a importância da preservação ambiental e da persistência diante de obstáculos aparentemente insuperáveis. Vale o ingresso e a indicação etária é livre para todas as idades.

A última estreia desta semana nos cinemas em Nova Friburgo é Davi – Nasce Um Rei. Essa animação corresponde a um salto de ambição no mercado de animações baseadas em narrativas bíblicas, distanciando-se do tom puramente institucional para abraçar uma estética épica que dialoga com a linguagem visual contemporânea. A direção de Phil Cunningham e Brent Dawes é inteligente ao estruturar o enredo através de uma jornada de amadurecimento clássica, onde a figura de Davi é humanizada por meio de sua vulnerabilidade e de seu talento musical, transformando o que poderia ser apenas um relato histórico em uma experiência emocionalmente acessível. Visualmente, a qualidade da animação surpreende pelo uso de uma paleta de cores terrosa e vibrante que captura a essência da antiga Israel, apresentando texturas de pele e tecidos que revelam um investimento técnico superior, aproximando-se do padrão de grandes estúdios globais. A escolha de integrar as canções inspiradas nos Salmos, não funciona apenas como alívio rítmico, mas como uma ferramenta narrativa que externaliza os conflitos internos do protagonista, conferindo profundidade à sua relação com o divino e com suas próprias responsabilidades. Embora o roteiro por vezes adote um tom pedagógico para garantir a clareza da mensagem junto ao público infantil, a obra consegue sustentar o interesse dos adultos ao explorar temas complexos como o fardo da liderança, a integridade moral diante da opressão e a coragem que nasce da fé, e não da ausência de medo. Em suma, é uma produção que utiliza a excelência técnica para embalar uma mensagem de esperança e resiliência, reafirmando o poder das histórias milenares quando contadas com sensibilidade e vigor visual. Vale o ingresso e a indicação etária é para maiores de 10 anos.

A dica para assistir em casa desta semana vai para Mare of Easttown. Disponível na HBO Max a série transcende o gênero policial ao utilizar o mistério apenas como pano de fundo para uma análise visceral sobre o luto, o trauma geracional e a decadência de uma comunidade operária. A atuação de Kate Winslet ancora a narrativa com um realismo desprovido de vaidade, fugindo do estereótipo do herói infalível para apresentar uma protagonista marcada por falhas e uma profunda exaustão emocional. A série se destaca pela habilidade de construir uma atmosfera claustrofóbica, onde a proximidade dos laços familiares torna cada revelação mais dolorosa e pessoal. Ao priorizar a cura psicológica em detrimento do espetáculo da investigação, o roteiro entrega uma obra melancólica, mas extremamente humana, sobre a dificuldade de seguir em frente quando o passado se recusa a ser enterrado.